От маленькой чашечки до многоэтажных домов: как менялась технология 3D-печати

Начало 1980‑х: первые эксперименты

Первым технологию объёмной печати японец Хидео Кодама в 1981 году. Правда, называлась она тогда не 3D‑принтингом, а быстрым прототипированием. Кодама придумал устройство, которое работало по методу стереолитографии (SLA): лазер облучал фотополимерную смолу, послойно выкладывая запрограммированный объект. Он, однако, только описал идею, а вот привести доказательства, необходимые для получения патента, не смог.

Примерно в это же время работу над устройством для быстрого прототипирования независимо друг от друга начали Чарльз Халл и Жан‑Клод Андрэ, Ален ле Мехо и Оливье де Витт. Успех был достигнут в обоих случаях. В 1984 году исследователи подали заявки на патент. Французы были впереди на три недели, но это им не помогло — их предложение посчитали неперспективным, поэтому вкладываться в развитие технологии не стали. А вот Халла ждал успех, поэтому именно он считается изобретателем 3D‑принтинга.

Первая напечатанная Халлом вещь — маленькая чашечка. Инженеру она напомнила инструмент для закапывания глазных капель, его жене — чашу для причастия.

В 1986 году Халл вместе с партнёрами компанию 3D Systems Corporation. А годом позже там выпустили первый серийный 3D‑принтер — SLA‑1. Изобретение поначалу особо привлекло автомобильные компании: с помощью прибора они печатали прототипы небольших деталей, например дверных ручек.

Середина 1980‑х и 1990‑е: появление других методов 3D‑печати

В конце XX века появилось ещё несколько технологий 3D‑печати. Первая — селективное лазерное спекание (SLS). Здесь в качестве «чернил» используются не смолы, а сыпучие вещества. Автор технологии Карл Декард её, будучи студентом магистратуры в Университете Техас. Создавать прибор ему помогал профессор Джозеф Бимен. Первый объект, напечатанный SLS 3D‑принтером, — куб. В 1988‑м Декард запатентовал изобретение и основал компанию Desk Top Manufacturing.

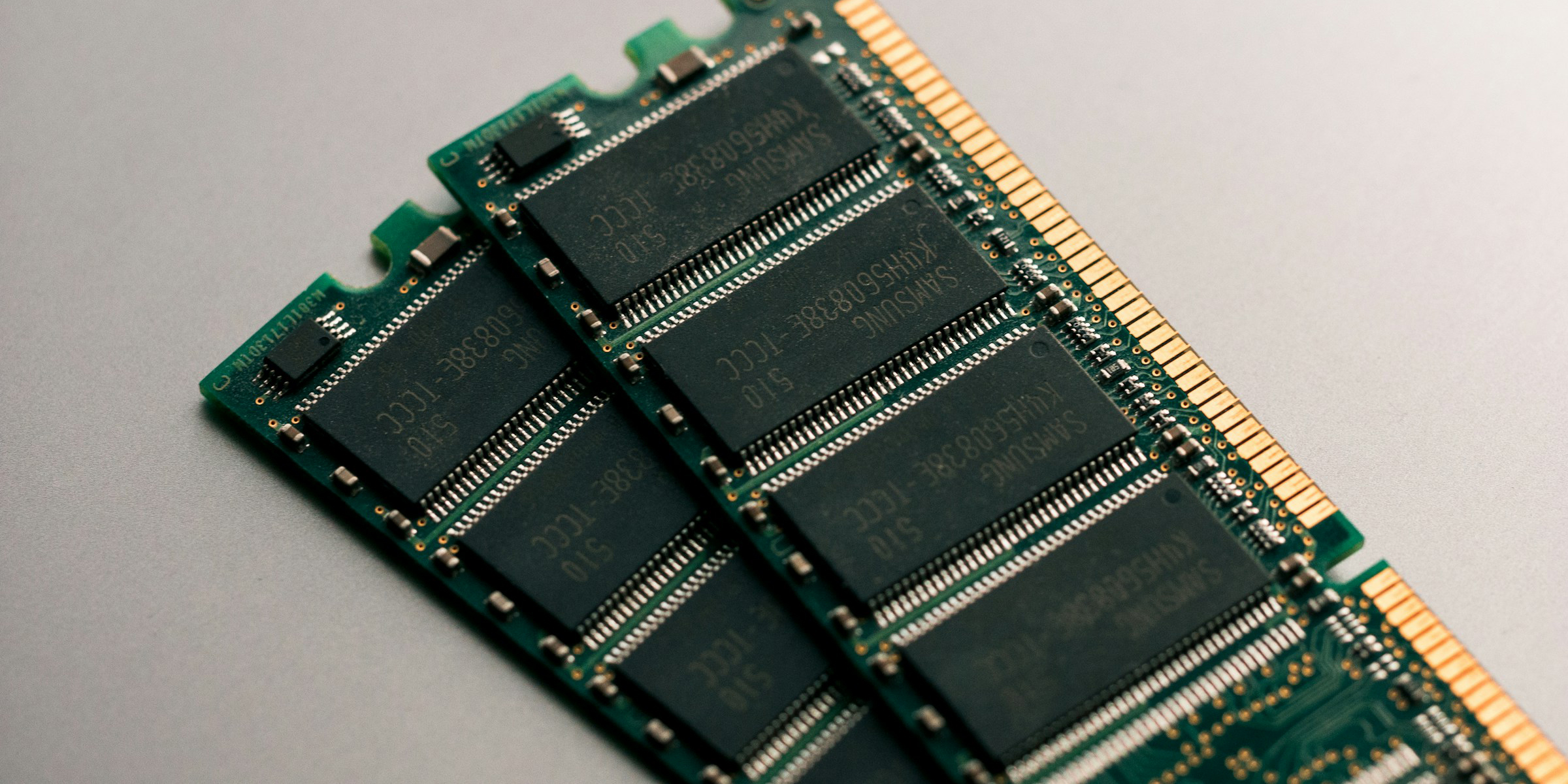

Годом позже появился метод послойного наплавления (FDM). «Чернила» в этом случае — термопластичные полимеры в форме нити. Их накручивают на катушку и помещают внутрь прибора. Затем полимеры нагреваются и выливаются, принимая запрограммированную форму. Автор такой 3D‑печати — инженер Скотт Крамп. На идею его жизненный опыт. Крамп работал в компании, которая планировала выпустить устройство для разгрузки печатных плат. Но всё шло не по плану. Создание прототипов заняло много времени, в итоге компания упустила свой шанс зайти на рынок. Тогда инженер решил найти способ ускорить подобные процессы. Начал с экспериментов на кухне: вооружившись клеевым пистолетом и полутвёрдыми пластиковыми гелями, смастерил игрушечную лягушку для своей дочери. В 1989 году он создал несколько моделей устройства, получил патент и открыл компанию по производству FDM 3D‑принтеров Stratasys.

Первый FDM‑принтер появился в 1991 году. Сейчас это с технология 3D‑печати.

Следующий метод — прямое лазерное выращивание (LMD). Его исследователи Национальных лабораторий Сандия (США) в 1990‑х. В качестве печатного материала здесь используют металл в форме порошка или проволочной нити. Применяют LMD в промышленности — например, для создания деталей. В том числе достаточно масштабных. Например, самый большой в России 3D‑принтер с такой технологией способен изготавливать изделия с параметрами 2,2 метра в диаметре и один метр в высоту. Установка называется «ИЛИСТ‑2XL», а создали её в Росатоме.

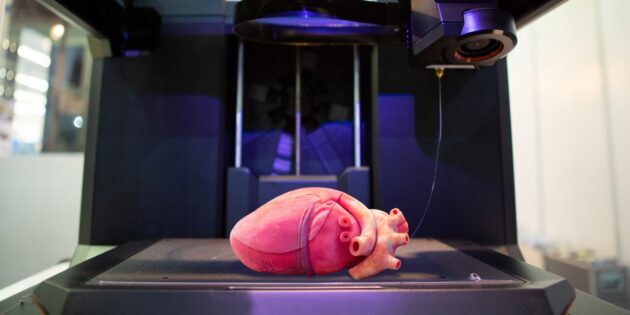

Конец 1990‑х и 2000‑е: рождение биопринтинга

Перспективы 3D‑печати в медицине заметили практически сразу же после появления технологии. Первый эксперимент в этой области в 1999 году исследователи из Бостонской детской больницы при Гарвардской медицинской школе. С помощью принтера они создали каркас мочевого пузыря из коллагена и полимеров. А затем вручную поместили на него донорские клетки пациентов.

Настоящий же биопринтинг появился в 2003 году. Автор технологии — американский биоинженер Томас Боланд. Он «чернила» на жидкость с реальными живыми клетками, а в качестве базы для их размещения использовал специальный субстрат. В итоге сумел напечатать клетки бактерий и млекопитающих. Патент на технологию он в 2006 году.

В этом же направлении в нулевых группа учёных под руководством профессора Габора Форгача. Их технология биопринтинга NovoGen первой получила коммерческий успех: для её распространения в 2007‑м в Сан‑Диего была открыта компания Organova. Через два года там один из первых коммерческих 3D‑биопринтеров — Novogen MMX.

Середина 2000‑х: создание бюджетных 3D‑принтеров

Долгое время 3D‑принтеры были массивными и дорогостоящими. Поэтому приобрести такое устройство для дома казалось невозможным. Изменить ситуацию британский лектор Эдриан Бауэр. В вузе, в котором он работал, был установлен 3D‑принтер за 40 000 фунтов — один из самых дешёвых по ценам того времени. Но Бауэр мечтал сделать его ещё более бюджетным. В 2005 году он пришёл к идее RepRap — компактного 3D‑принтера, который умел бы создавать большую часть своих запчастей. Имея одну такую машину, можно было бы произвести ещё множество подобных.

В том же 2005‑м Бауэр получил деньги на реализацию своей идеи и рассказал о ней в Сети. RepRap — проект с открытым программированием: любой человек в интернете мог его дорабатывать и модифицировать как угодно. Концепция быстро стала популярной. В 2008‑м первая модель RepRap — Darwin. Он выглядел как каркас с проводами и крепежами. Был не особо симпатичным, но вполне работоспособным: умел печатать и часть своих деталей и другие предметы, например автомобильный держатель для телефона.

RepRap не единственный подобный проект. В 2006 году студенты Корнелльского университета 3D‑принтер с открытым программированием— Fab@Home. Среди первых вещей, которые создали с его помощью, были силиконовый ремешок для часов и маленький пропеллер.

Начало 2010‑х: разработка 3D‑протезов

В 2013 году художник‑кукольник Айван Оуэн первый напечатанный на 3D‑принтере протез руки. Экспериментировать с технологией он начал не просто из интереса. К Оуэну обратилась женщина, сын которой родился без пальцев на правой руке. К тому моменту мальчику было уже пять лет. Сначала художник смотрел в сторону привычных для себя материалов вроде металла и даже создал из них первый прототип. Но вскоре понял, что ребёнок быстро растёт, а переделывать руку каждый год — слишком трудозатратно. Тогда Оуэн начал изучать 3D‑печать, запросил у одной из технических компаний пару принтеров для благой цели и начал моделировать руку на компьютере. Всё сложилось удачно — рука вышла прочной и подвижной.

Оуэн не стал лицензировать изобретение. Вместо этого он выложил проект в открытый доступ, чтобы протез для себя могли сделать и другие люди.

Конец 2010‑х: возведение напечатанных домов

Идея, что крупный 3D‑принтер позволит строить дома быстрее и менее трудозатратно, чем классические инструменты, ещё в конце XX века. В нулевых начали разрабатывать подходящие машины и технологии, а в 2010‑х уже появились первые напечатанные дома. Например, в 2015‑м китайская компания WinSun с помощью принтера шестиэтажку. В 2016‑м в Дубае офис необычной формы: возможность легко создавать нестандартные конструкции — одно из преимуществ 3D‑печати в строительстве.

В 2017 году первые жилые дома, возведённые по этой технологии, появились в России — в и . А в 2022 году исследователи университета Мэна за 12 часов первый дом, напечатанный целиком из биоматериалов — древесных волокон и смол. Большой выбор строительных «чернил» — ещё один плюс 3D‑печати. Для этих целей используют, к примеру, бетон, песок, вулканический пепел и шелуху риса.

Что сейчас?

Сегодня 3D‑печать активно используется в разных областях. С её помощью создают одежду, исследовательские приборы, импланты и даже еду. Возможности технологии активно изучаются, и у неё есть много перспектив. Так, учёные , что в будущем принтер сможет печатать прямо внутри человека, максимально быстро заменяя повреждённый участок кости или хряща. Примеры крошечных девайсов применения in‑vivo есть уже сейчас. К таким эндоскопический роботизированный принтер F3DB, созданный инженерами из Сиднея. А если исследователи найдут способ программировать 3D‑органы так, чтобы они беспроблемно встраивались в нервную и кровеносную систему, значительно сократить очередь на донорскую помощь.

Станьте первым, кто оставит комментарий