Какими будут фитнес-трекеры в будущем

Дневник питания — верный помощник в борьбе с лишним весом. Правда, вести его нужно предельно объективно, а это не по силам большинству из нас. Исследования доказали, что худеющие так и норовят приписать себе лишнюю физическую активность и слегка приврать в количестве съеденных калорий. Теоретически ситуацию может спасти беспристрастная электроника, тайком фиксирующая каждый наш шажок. Дело за малым — убедиться в точности измерений. И здесь есть проблема.

В 2013 году группа американских учёных озадачилась вопросом: насколько точно фитнес-устройства определяют энергетические затраты организма? Для этого десять мужчин и девять женщин провели четырёхчасовой сеанс упражнений, во время которого они носили пять трекеров активности. Данные, полученные с гаджетов, сравнивались с цифрами, определёнными методом непрямой калориметрии.

При непрямой калориметрии расход энергии рассчитывается на основе вычленения газообмена: определяют количество кислорода, потреблённого организмом за определённое время, и количество углекислого газа, выделенное за это время. Поскольку выделение энергии происходит в результате окисления веществ до конечных продуктов — углекислого газа, воды и аммиака, то между количеством потреблённого кислорода, выделенной энергией и углекислым газом существует определённая взаимосвязь. Зная величину дыхательного коэффициента, можно с помощью специальных таблиц определить количество освобождающейся энергии в калориях.

Lektsiopedia.org

Разумеется, результаты оказались неутешительными для всех любителей спорта. Среднеквадратическая ошибка носимых устройств колебалась от 14 до 28%. Причём хуже всех себя показал гаджет от Fibit.

Похожее исследование 2014 года, проведённое в Университете штата Айова, пришло к более обнадёживающим выводам. Восемь протестированных устройств показали вполне приемлемую погрешность от 10 до 13%.

Конечно, с тех времён утекло немало воды и можно с уверенностью сказать, что датчики стали чувствительнее, а алгоритмы — умнее. Но кто-нибудь проверял? Как минимум в бюджетном сегменте, судя по Xiaomi Mi Band 1S, царит полный хаос. Акселерометр, встроенный в сверхпопулярный браслет, с лёгкостью путает бег с ходьбой, о чём я уже рассказывал. Пользуясь случаем, пну китайскую поделку ещё разок.

Недавно довелось протестировать датчик сердцебиения на двух Xiaomi Mi Band 1S одновременно. Только в одном из десяти замеров оба браслета показали одинаковые значения. В основном разница составляла 10–15 сокращений, а порой и все 30. На это было ужасно смотреть. Вся честная компания, которая наблюдала за ходом эксперимента, была беспощадна в своих выводах:

Xiaomi Mi Band 1S так же полезен, как «шайба» от домофона.

Искренне надеюсь, что где-то закралась ошибка, например один из датчиков просто барахлил.

Хотя, по правде говоря, мой личный опыт пользования двумя поколениями браслета принёс много похожих разочарований. Пожелаю Xiaomi Mi Band 2 стать поистине выдающимся устройством, но я его не куплю — хватит надеяться на чудо. «Китайская Apple» хочет так же много продавать, но почему-то не хочет качественно поддерживать программное обеспечение своих продуктов.

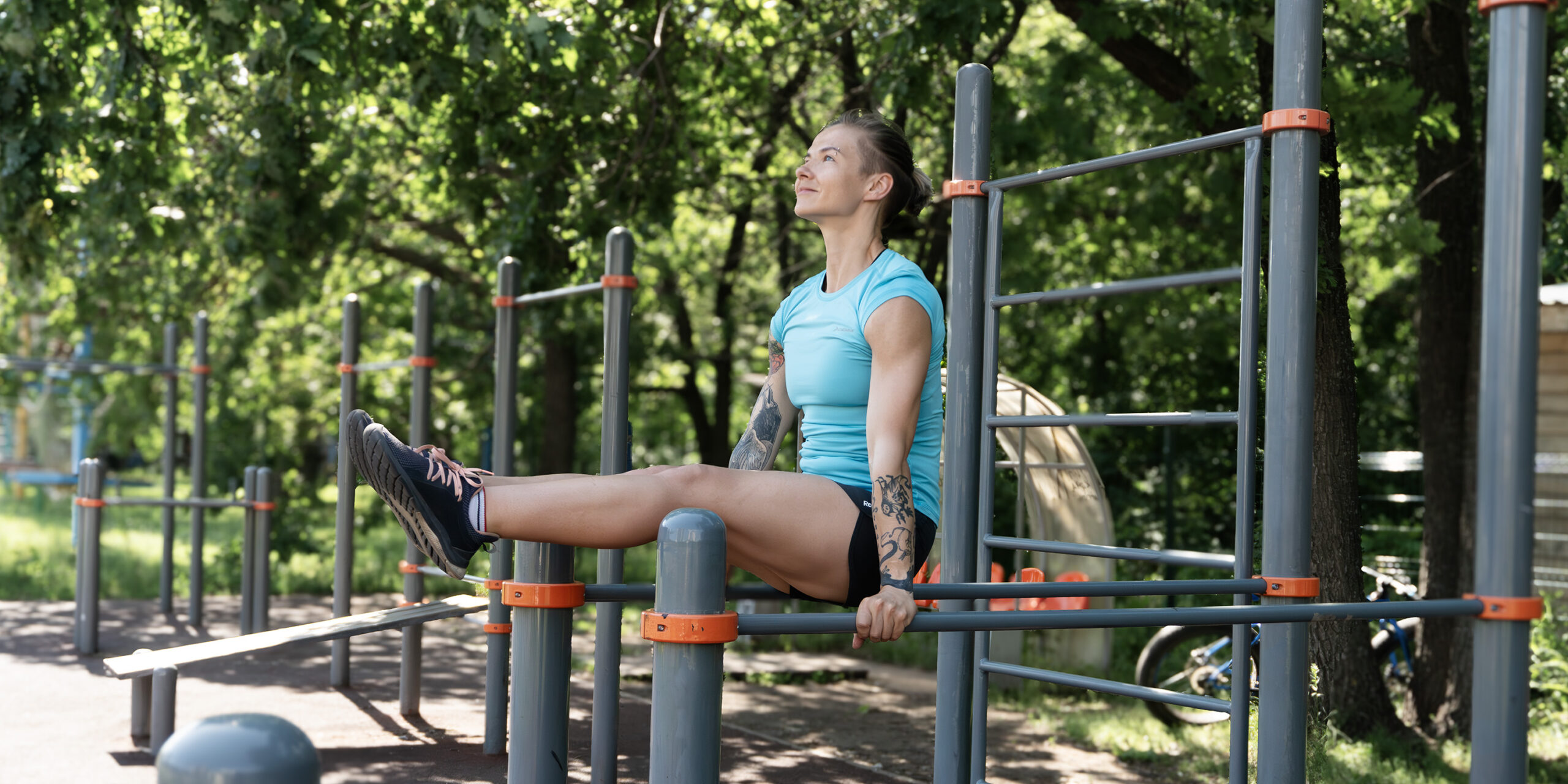

Вернёмся к теме. Смею предположить, более дорогие и продвинутые трекеры за 200–500 долларов имеют совсем незначительную погрешность в определении шагов, кардиозон и восхождений. Но что насчёт подтягиваний, отжиманий и других силовых тренировок? Их учесть намного сложнее. Видимо, нужен очередной технологический прорыв, который изменит наше представление о действительно умных гаджетах. И, похоже, кое-что назревает.

Сенсоры пота

Трудно выкладываться на тренировке и не потеть. Так почему бы не использовать пот — водный раствор органических веществ и солей — для слежения за энергозатратами человека? Например, содержание молочной кислоты в поте напрямую связано с уровнем физической нагрузки. Более того, по концентрации электролитов можно говорить о гидратации организма.

В конце мая инженеры из Калифорнийского университета в Сан-Диего отчитались об успешном тестировании абсолютно нового устройства, которое фиксирует биохимические и электрофизиологические сигналы организма одновременно. Пластырь Chem-Phys непрерывно определяет лактат и снимает электрокардиограмму в режиме реального времени. Точность показаний, по словам разработчиков, соответствует уже состоявшимся коммерческим продуктам.

Чуть ранее, в январе 2016-го, не менее интересный прототип представила команда Калифорнийского университета в Беркли. Учёные создали гибкую систему датчиков, которые измеряют температуру кожи, а также метаболиты, натрий и калий в поту. Гаджет интерпретирует данные и выводит их на экран смартфона без каких-либо задержек.

Сенсоры пота открывают практически безграничные возможности для мониторинга здоровья организма. Уже в ближайшие годы спортсмены смогут предупредить судороги, переутомление или обезвоживание, больные — сердечные приступы, а любой из нас — стресс. Последнее особенно интересно. Учёные утверждают, что по определённым биомаркерам пота можно судить о психическом состоянии человека в каждую конкретную минуту.

Звучит очень здорово. Однако пока рано отдавать свои Polar V800 на донашивание родителям или детям: инженеры очень осторожны в прогнозах. Говорят, просто ждите, и дождётесь. Хотелось бы побыстрее. А вам?

Лучшие предложения

7 товаров, которые помогут питомцам пережить жару

Лучшие предложения недели: скидки от AliExpress, Krona, Sela и других магазинов

10 компактных сумок-слингов, которые заменят повседневный рюкзак

10 автомобильных подушек, которые сделают поездки комфортнее

14 чёрных футболок, которые просто обязаны быть в базовом гардеробе

Выгодно: наушники Baseus Bowie MA10 за 2 476 рублей

Находки AliExpress: самые интересные и полезные товары

15 интересных товаров дешевле 500 рублей

16 идей для вашей годовщины: от романтики до экстрима

Железо воина: 7 компонентов идеального игрового ноутбука MSI Katana A17 AI B8V

Где искать деньги и поддержку, если открываете своё дело: 6 советов для спокойного старта

Правда ли изменения во внешности влияют на самооценку? Новый выпуск подкаста «Женщины и всё»